Bilan annuel du refuge du Mascaret à Pontorson/50

Le refuge du Mascaret est né d'une convention entre le GONm et la commune de Pontorson/50. Un relevé mensuel du site en rive droite du Couesnon est mis en place et effectué par Franck Letellier, bénévole du GONm. Voici le bilan d'une année de ses observations synthétisées par Jean Collette.

Refuge du Mascaret, Pontorson

Bilan année 01 (mai 2022-février 2023)

La convention 50 160 instaurant le refuge du Mascaret a été signée le 4 juin 2022. Le Groupe ornithologique normand s’est engagé à effectuer un relevé mensuel de l’avifaune sur la voie verte longeant le Couesnon sur 1 km (jusqu’à la station d’épuration). Ces observations sont réalisées sur le terrain par le correspondant du refuge, Franck Letellier.

La convention 50 160 instaurant le refuge du Mascaret a été signée le 4 juin 2022. Le Groupe ornithologique normand s’est engagé à effectuer un relevé mensuel de l’avifaune sur la voie verte longeant le Couesnon sur 1 km (jusqu’à la station d’épuration). Ces observations sont réalisées sur le terrain par le correspondant du refuge, Franck Letellier.

La voie verte est un chemin de circulation douce sans véhicules motorisés reliant Pontorson au Mont Saint-Michel. Elle longe la rive droite du Couesnon, espace plus ou moins boisé selon les secteurs. De l’autre côté, le chemin côtoie habitations et jardins, puis les installations du camping et enfin pénètre dans le bocage.

La présence d’un alignement de vieux arbres, certains taillés en têtards dans la première partie est à noter.

Le refuge étant rectiligne, il est intéressant de chercher une relation entre la présence de certaines espèces et les habitats traversés. Le parcours a donc été divisé en 3 secteurs à peu près équivalents de 300 m, chacun ayant ses propres caractéristiques.

2- Méthode

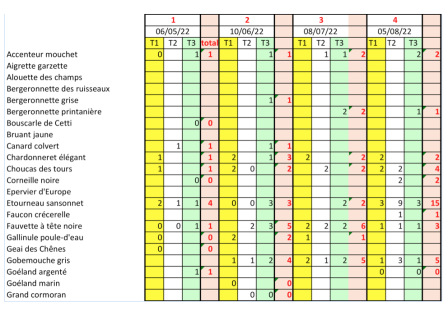

Lors de chaque relevé, au cours de son déplacement, l’observateur note sur un plan vierge du refuge tous les contacts avec des oiseaux, posés ou en vol. Un code permet de situer rapidement sur le plan l’espèce, le nombre et l’activité des individus. Les données de chaque sortie sont ensuite reportées sur un tableau Excel permettant de différencier les informations relatives à chaque tronçon.

3- Résultats bruts

31- liste d’espèces

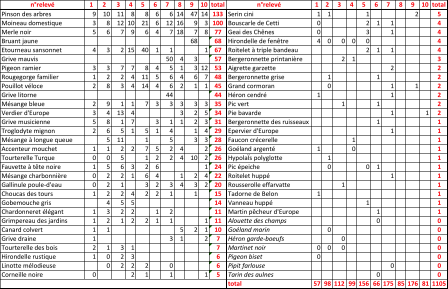

Au cours des 10 relevés, 60 espèces ont été notées au moins une fois dont 7 n’appartiennent pas vraiment au refuge. Par exemple le martinet noir qui niche en ville chasse en vol un peu partout sans lien particulier avec la voie verte ; l’alouette des champs utilise d’autres habitats locaux (herbus, cultures). Par contre, certaines espèces auraient pu être vues posées (tarin des aulnes, pigeon biset « domestique »). Au total, 53 espèces sont donc concernées par le site étudié. En écologie, on appelle « richesse » cette liste d’espèces. Pour une première année incomplète, on peut considérer que la richesse est élevée. La variété des habitats explique cette caractéristique. Un « habitat » est ici un espace de vie occupé par une espèce. Le cours d’eau et sa rive constitue de l’habitat de la poule d’eau, l’arbre creux est indispensable à celui de la mésange bleue.

Données générales : liste d’espèces et abondance relative

Le rangement des espèces par nombre total d’individus comptés n’est là que pour faciliter la lecture, il ne faut pas comparer les espèces entre elles, chacune en fonction de ses caractéristiques étant plus ou moins repérable selon les saisons (taille, comportement, couleur du plumage, chant plus ou moins sonore...)

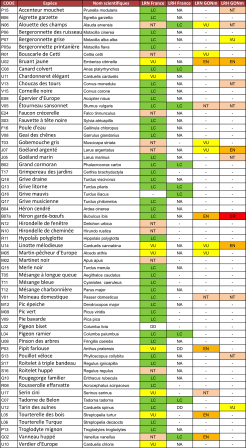

Certaines espèces sont remarquables car peu fréquentes ou menacées en Normandie. Dans ce cas, elles apparaissent sur la liste rouge régionale. Ce document officiel précise le degré des menaces qui pèsent sur la survie de l’espèce en Normandie, en France ou en Europe. Dans le cas le plus général, c’est la disparition de l’habitat ou des modifications majeures qui privent l’oiseau de conditions de vie normales (disparition des haies pour les passereaux du bocage, absence des graines sauvages des cultures traitées...)

Statut dans le tableau suivant : CR en danger critique ; EN en danger ; VU vulnérable ; NT quasi menacée ; LC préoccupation mineure; NA non applicable ; DD données insuffisantes.

LRN : nicheurs en Normandie ; LRH : hivernants en Normandie

Espèces de la liste rouge notées durant l’enquête

Quelques données sont remarquables, par exemple le groupe de 68 bruants jaunes (EN) notés en janvier sur le tronçon 3 bocager : leur comportement grégaire en hiver les a rassemblés sur une parcelle au contact des chevaux. Ces granivores trouvent certainement ici un intérêt alimentaire au contact de la haie refuge.

2- Commentaires par tronçons

Les résultats à suivre sont ainsi résumés : par exemple, « l’hirondelle de fenêtre (4/0/0) » signifie que 4 individus sont comptés sur le tronçon 1 et 0 pour les deux autres.

e premier tronçon est caractérisé par la proximité avec la zone bâtie et ses jardins. Les espèces « urbaines » sont notées parfois exclusivement là : outre l’hirondelle de fenêtre déjà citée, l’hirondelle de cheminée (4/0/2), le choucas des tours (11/4/0), le chardonneret élégant (9/1/1), la tourterelle turque (26/0/0) sont typiques de cet habitat. En face, sur le Couesnon, c’est aussi là que la poule d’eau est la plus notée (9/4/7), probablement parce que le milieu moins boisé la rend plus visible ! Le pigeon ramier est intéressant (28/15/10) : autrefois sauvage et forestier, ce pigeon s’est adapté au bocage puis au cours du siècle dernier, au boisement des villes. Il occupe aussi les deux tronçons boisés 2 et 3 mais c’est en 1 au contact des jardins qu’il est compté en plus grand nombre.

e premier tronçon est caractérisé par la proximité avec la zone bâtie et ses jardins. Les espèces « urbaines » sont notées parfois exclusivement là : outre l’hirondelle de fenêtre déjà citée, l’hirondelle de cheminée (4/0/2), le choucas des tours (11/4/0), le chardonneret élégant (9/1/1), la tourterelle turque (26/0/0) sont typiques de cet habitat. En face, sur le Couesnon, c’est aussi là que la poule d’eau est la plus notée (9/4/7), probablement parce que le milieu moins boisé la rend plus visible ! Le pigeon ramier est intéressant (28/15/10) : autrefois sauvage et forestier, ce pigeon s’est adapté au bocage puis au cours du siècle dernier, au boisement des villes. Il occupe aussi les deux tronçons boisés 2 et 3 mais c’est en 1 au contact des jardins qu’il est compté en plus grand nombre.

Le dernier tronçon, nettement bocager, le plus boisé, attire plus les oiseaux des arbres, des buissons et des talus : la fauvette à tête noire (4/7/13), le grimpereau des jardins (1/0/10), le rouge gorge (15/12/21), l’accenteur mouchet (7/2/17), sont ici plus nombreux.

Le tronçon intermédiaire est plus délicat à analyser sur les seules données de ce début d’étude. Il est probable que le camping attire le moineau domestique (27/58/15) (nourriture ?) mais il est plus difficile d’expliquer pourquoi la grive musicienne (3/17/11) préfère ce secteur. Il faudra du recul et plus de données pour comprendre le choix de la linotte (2/4/0).

Enfin, certaines espèces sont uniformément réparties : la mésange bleue (10/12/13), le gobemouche gris (4/5/5). Les vieux arbres à cavités (ceux des alignements en particulier) sont indispensables pour les mésanges dont la charbonnière (9/4/9).

Les rives du Couesnon expliquent la présence des « oiseaux d’eau » : la poule d’eau (ou gallinule), le canard colvert, la bouscarle de Cetti, l’aigrette garzette, la rousserolle effarvatte... La suite des observations permettra de vérifier leur statut réel (simples passagers en migration ou nicheurs cantonnés).

Photo: cavité creusée par le pic épeiche dans une branche morte, utilisée par l’étourneau pour s’y reproduire. Ce site de nid est recherché par les mésanges.

3-D’autres questions à venir

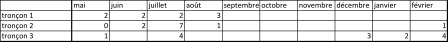

Outre la répartition des espèces qui devra être précisée, la variation saisonnière de la composition de l’avifaune sera de mieux en mieux connue : le calendrier des arrivées et des départs des migrateurs, des hivernants va s’enrichir au fil des relevés. Certaines espèces sont aussi mobiles en fonction des opportunités alimentaires saisonnières. Le verdier d’Europe (9/11/14) sera peut-être un bon sujet : sa répartition à la fois dans le temps et l’espace montre un glissement des zones des jardins et des haies taillées (tronçon 1 et 2) où il niche vers le bocage (tronçon 3) en hiver où il vient se nourrir.

Répartition mensuelle du verdier d’Europe

4- Commentaires relatifs à la gestion

La richesse du refuge tient à la qualité des habitats offerts aux oiseaux. La « quantité » d’arbres, de bois mort, de feuilles des plantes herbacées, des fleurs, donc des insectes, etc. est le résultat des pratiques d’entretien ou d’exploitation mises en œuvre par l’homme. Pour chaque compartiment de l’espace, il y aurait à réfléchir au calendrier, aux méthodes d’entretien. Il faut d’abord accumuler des observations pour intervenir finement. Dans tous les cas, s’il y a à modifier des pratiques, il faudra en même temps expliquer les raisons de ces changements : un espace public est le meilleur site d’éducation du public.

5- Communication

La première occasion de mettre le refuge en lumière par voie de presse fut la signature de la convention par Monsieur le Maire le 4 juin 2022.

Une animation nature sur le site a été proposée le 10 juillet suivie par 10 personne (photo ci-dessous).

Un article à demi parcours a été envoyé à la presse locale.

Une exposition centrée sur l’atlas des oiseaux nicheurs composée à partir des résultats d’une enquête de 4 ans en Normandie a été proposée à la médiathèque.

Photos de : Jean Collette

Pour recevoir notre Newsletter : cliquez ici !

Pour recevoir notre Newsletter : cliquez ici ! Pour devenir membre du GONm : cliquez là !

Pour devenir membre du GONm : cliquez là !

Pour acheter en ligne : c'est là !

Pour acheter en ligne : c'est là !