Bilan du réseau des limicoles côtiers 2020-2021

Bilan réalisé par Bruno Chevalier

24/07/2021 16h50

24/07/2021 16h50

Bilan du réseau des limicoles côtiers 2020-2021

Bilan réalisé par Bruno Chevalier

11/05/2021 12h01

Synthèse 2020 des activités du GONm → à télécharger en cliquant ici ←

ou à lire ci-dessous en ligne :

12/11/2020 16h10

Bilan du réseau des limicoles côtiers 2019-2020

12/10/2020 17h11

Synthèse 2019 des activités du GONm → à télécharger en cliquant ici ←

ou à lire ci-dessous en ligne :

10/06/2020 18h55

Le Groupe Ornithologique Normand organise et coordonne depuis de nombreuses années des suivis concernant le gravelot à collier interrompu (Anarhynchus alexandrinus). Entre 1979 et 2007, cinq enquêtes ont été organisées en Normandie par le GONm afin de recenser les couples nicheurs. Un bilan de ces comptages a permis d’estimer l’effectif nicheur normand. Dans les années 2000, la région hébergeait au moins 20 % de la population nicheuse française et elle présentait le caractère, exceptionnel en Europe, d’héberger une population progressant régulièrement sur le plan démographique.

Cette espèce présentant un fort intérêt patrimonial, un plan régional d’action a été établi pour les années 2010 à 2012. Ce programme fut renouvelé entre 2014 et 2016. Vous pouvez retrouver les actions menées lors de ces deux plans en suivant le lien suivant : PRAGCI 2010-2012 et 2014-2016

En 2017, une analyse menée par le Groupe ornithologique normand a montré l’importance de continuer les actions. En effet, le modèle statistique estime qu’un déclin de 57 % au moins de la population aurait lieu si on arrêtait de prendre les mesures de protection mises en place. Vous pouvez télécharger ce rapport en suivant ce lien : Rapport d’analyse de la viabilité de la population de gravelot à collier interrompu (Anarhynchus alexandrinus) en Basse-Normandie.

Face à ce constat, le Groupe Ornithologique Normand a lancé en 2018 et pour une période de 3 ans, la Stratégie régionale d’Action en faveur des limicoles nicheurs des plages. À la demande des partenaires et organismes financeurs, le programme concerne d’autres limicoles nicheurs des hauts de plage normands : le grand gravelot (Charadrius hiaticula), le petit gravelot (Charadrius dubius) et l’huîtrier-pie (Haematopus ostralegus). Pour connaître les actions réalisées dans le cadre de ce projet, suivez ce lien : SRA limi 2018-2020

Ces projets, coordonnés par le Groupe Ornithologique Normand, sont réalisés en partenariat avec les différentes structures intervenant sur la connaissance, la gestion des espaces naturels et les mesures de protection de l’espèce :

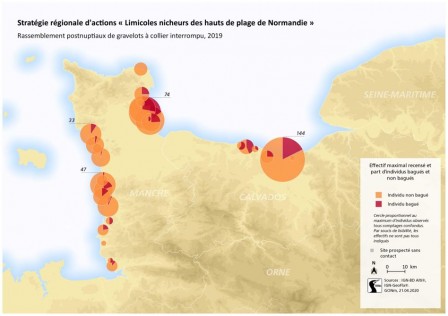

Vous souhaitez savoir quelles plages sont concernées par la présence de ces oiseaux nicheurs ? Consultez la carte ci-dessous ou cliquez là !

Ces projets n'auraient pas été possibles sans le soutien financier de :

09/06/2020 17h39

La Stratégie Régionale d’Action en faveur des limicoles nicheurs des plages de Normandie (SRA LIMI) fait suite aux précédents programmes régionaux d’action (2010-2012 puis 2014-2016) en faveur du gravelot à collier interrompu. Suite aux conclusions du rapport de Berthe (2017) et à la demande de nos partenaires techniques et financiers, les actions de cette stratégie ce sont étendues aux autres espèces nicheuses de nos plages normandes :

La stratégie régionale d’actions comprend trois axes de travail :

Chaque année, les observateurs effectuent les recensements des couples nicheurs des hauts de plage normands de gravelot à collier interrompu, grand gravelot, petit gravelot et huîtrier pie, grâce à deux comptages organisés en mai et en juin (généralement durant les premières semaines de chaque mois).

A chaque comptage, les observateurs doivent parcourir lentement le haut de plage, de pré-férence tôt le matin, soleil dans le dos. Si plusieurs observateurs parcourent simultanément le même linéaire, chacun doit se mettre à une distance de 15 mètres de l’autre, le premier en haut de la laisse de mer, le second en bas, etc. Sont comptés et localisés le nombre de couples, de mâles seuls, de femelles seules.

En 2018, ont été recensé

En 2019, ont été recensés

Il s’agit de repérer les nids (prospection) et d’y revenir au mieux tous les trois jours, afin de suivre l’évolution et le devenir des pontes. Un nid est considéré en réussite lorsque le nid ar-rive à l’éclosion. Le nombre d’œufs, de poussins, de jeunes à l’envol ainsi que les causes éventuelles d’échec sont renseignés au cours du suivi, autant que faire ce peu car il est difficile de suivre des poussins nidifuges.

En 2018, 207 nids de gravelot à collier interrompu ont été recensés. Sur les 178 nids suivis en devenir connu, le gravelot à collier interrompu a produit :

Les estimations du taux de réussite varient de 13 % à 42 % selon les secteurs, le Bessin et l’Estuaire de l’Orne étant les secteurs les plus favorables à la réussite des nids cette année.

En 2019, 330 nids de gravelot à collier interrompu ont été recensés contre environ 200 en moyenne depuis 2014. Sur ces nids trouvés, 306 ont été suivis et le devenir connu (succès ou échec) pour 299 d’entre eux. Parmi ces 299 nids, l’espèce a produit :

Le taux de réussite est estimé à 26 %, il varie de 21 % à 70 % selon les secteurs, le Bessin et le Nord des havres étant les secteurs les plus favorables à la réussite des nids cette année. Le taux de réussite des nichées est le plus important des six dernières années, ce qui a permis l’envol d’un minimum de 119 jeunes soit plus du double de ces dernières années (moyenne de 55 jeunes par an depuis 2014). Ces chiffres illustrent la réussite exceptionnelle de cette saison de reproduction, la meilleure depuis 2014.

Cette réussite est due entre autres aux conditions environnementales très favorables cette année ainsi qu’aux efforts de protection des membres du Groupe ornithologique normand.

Sur la base des observations qui ont pu être réalisées au cours des dernières année, entre 40 et 50 % des causes d’échec de la reproduction reste inconnue. Afin de lever le voile sur cet inconnu, le GONm a proposé de mettre en place des Trophycam sur une partie des nids suivis.

Sur 32 caméras, installées en 2019 sur 23 ont permis d’indiquer avec précision le de-venir du nid. Parmi ceux-ci

Le renard roux a pu être filmé une fois, les 11 autres échecs par prédation étant dus à la corneille, largement sous-estimée comme facteur de prédation (75 % des échecs identifiés par caméras). A ceci s’ajoutent les observations réalisées sur le terrain qui montrent la présence d’individus spécialisés sur chaque secteur suivi (côte Est, baie d’Orne, Nord et Sud des havres).

Plusieurs comportements ont pu être observés : la corneille semble perturbée par la présence de la caméra et vient plusieurs fois sans voir de nid avant de finalement pré-dater la ponte. Un autre comportement a pu être noté sur la côte Est et les secteurs Nord et Sud des havres : parfois, la corneille observe l’observateur et, dès son départ du nid, se dirige directement sur le nid, ignorant les comportements d’alerte des adultes nicheurs.

Un programme personnel de baguage coloré, développé sur l’axe 3 du CRBPO du Muséum national d’Histoire naturelle a été déposé en 2007 par James Jean Baptiste.

Figure 1: Étapes du baguage des gravelots à collier interrompu (a : piège utilisé, b : pose des bagues sur l'animal, c : mesures de l’animal, d : contrôle de bague)

Les adultes sont capturés à l’aide d’une nasse posée sur le nid. Celui-ci doit avoir au moins 10 jours d’incubation afin de ne pas perturber la nidification. Ils sont marqués de trois bagues : une métallique posée au tibia droit, une colorée (jaune, blanc, vert, rouge) au tarse droit, et une bague blanche numérique au tibia gauche. Les poussins sont, quant à eux, capturés à la main environ 7 jours après leur éclosion. A cette occasion, une simple bague métal leur est posée. Ils seront équipés d’une combinaison de bagues couleur lors d’une éventuelle seconde capture quelques jours avant l’envol.

Les informations sur l’âge, le sexe, la longueur de l’aile, la longueur du tarse et la masse de l’oiseau sont recueillies (Jean Baptiste, 2010).

Depuis 2015, une base de données en ligne, Banding Tracking : http://banding-tracking.carmain.org/ a été créée pour permettre aux observateurs de saisir directement leur lecture de bagues dans la base de données et obtenir ainsi directement le CV de l’oiseau.

Au total, 1 065 individus ont été bagués depuis 2007 dont 35 oiseaux en 2019, 2 femelles, 1 mâle et 32 poussins. 9 532 lectures de bagues ont été effectuées par 176 observateurs entre 2007 et 2019.

Au total, 1 065 individus ont été bagués depuis 2007 dont 35 oiseaux en 2019, 2 femelles, 1 mâle et 32 poussins. 9 532 lectures de bagues ont été effectuées par 176 observateurs entre 2007 et 2019.

Les trois populations principales d’oiseaux baguées sont situées sur les secteurs Est Coten-tin, Val de Saire et Estuaire de l’Orne. Parmi les individus bagués adultes, les femelles sont majoritaires par rapport aux mâles, 231 femelles contre 154 mâles

Au total, 9 532 contrôles de ces 1065 individus bagués ont été effectués majoritairement en Normandie mais également ailleurs en France et dans le monde.

Au total, 9 532 contrôles de ces 1065 individus bagués ont été effectués majoritairement en Normandie mais également ailleurs en France et dans le monde.

Sur les secteurs correspondant aux secteurs de reproduction, des comptages concertés à marée haute et pour un coefficient de marée autour de 60 ont été organisés à date fixe (+- 1j), toutes les deux semaines entre les mois de juillet et d’octobre.

Lors du comptage, les observateurs doivent parcourir lentement le haut de plage, de préfé-rence le soleil dans le dos. Si plusieurs observateurs parcourent simultanément le même li-néaire, chacun doit se mettre à une distance de 15 mètres de l’autre, le premier en haut de la laisse de mer, le second en bas, etc. Sur chaque commune concernée sont comptés le nombre d’oiseaux, le nombre d’oiseaux bagués, et si possible le nombre de mâles, de femelles et de juvéniles.

L’estuaire de Seine, le Bessin, le Nord-Ouest Cotentin et la baie du Mont Saint-Michel n’accueillent peu voire pas d’individus. Lorsque les rassemblements sont notés, les communes concernées sont Saint-Pair-sur-Mer – Dragey-Tonthon/Genêt pour la baie du Mont Saint-Michel et de Graye-sur-Mer pour le Bessin (maximum d’une dizaine d’individus généralement lors des premiers comptages). Le Nord Cotentin a pu accueillir jusqu’à 26 individus fin juillet 2018 et 13 en août 2019.

Les secteurs rassemblant le plus grand nombre d’oiseaux sont celui de la côte Est (Saint-Marcouf, Fontenay-sur-Mer, Saint-Germain-de-Varreville et dans une moindre mesure, Mor-salines) et de la baie d’Orne. Pour ce dernier, le principal rassemblement est observé sur la commune de Merville-Franceville-Plage.

Selon les années, le secteur de la côte des havres a regroupé de 160 à 260 oiseaux environ. Les rassemblements se sont constitués sur 6 communes : Anneville/Gouville, Blainville/La Poulette, Montmartin-sur-Mer, Pointe d’Agon (2019), Bricqueville-sur-Mer (2019), Bréville-sur-Mer (2019), Saint-George-de-la-Rivière/Portbail (2018), Saint-Rémy-Les-Landes/Surville et Saint-Germain-sur-Ay. Sur ce secteur, contrairement à l’an 2018, très peu de déplacements de groupes ont été observés même si des échanges inter-sites ont eu lieu en 2019. Sur ce sec-teur, on note un départ soudain des groupes quand, sur les autres secteurs, le départ semble se faire plus progressivement.

La fréquentation humaine des hauts de plages (promeneurs, pêcheurs, activités sportives...) est à l’origine d’un grand nombre de destruction de nids et peut anéantir la reproduction de cette espèce sur certaines plages. De plus, les engins motorisés (tracteurs, quads) et les ani-maux en liberté sont également responsables de l’échec de couvées.

Pour limiter l’impact de l’Homme, le GONm met en place des enclos pour protéger les nids, merci de les respecter !

Vous souhaitez savoir quelles plages sont concernées par la présence du gravelot ?

Consultez la carte ci-dessous ou cliquez là !

Enclos à la pointe d’Agon

Enclos à Courseulles-sur-mer

Ces enclos sont autorisés par les services administratifs concernés.

Depuis le 1er PRAGCI, de nombreux enclos ont été placés sur des sites stratégiques. Ces actions de protections sont réitérées chaque année. Le but étant de limiter les risques d’écrasement et de dérangement par les usagers (chiens, promeneurs, véhicules).

Les analyses réalisées en 2017 ont montré l’importance de ces systèmes de protection pour favoriser la réussite de la nidification de ces espèces. C’est pourquoi, le GONm préconise et renouvellera les actions de protection qu’il a mises en place depuis 2010.

La réussite de la protection des limicoles nicheurs des plages passe par la prise en compte de ses enjeux par tous. C’est pourquoi le GONm s’est donné pour mission de sensibiliser le public sur la protection du gravelot à collier interrompu mais également de manière plus glo-bale sur la gestion et la préservation du littoral à travers :

→ vous souhaitez qu’un animateur intervienne dans votre établissement ? Vous pouvez contacter le GONm par téléphone au 02 31 43 52 56 ou par mail à secretariat@gonm.org

→ pour avoir accès au calendrier des animations, cliquez ici !

→ nous mettons à jour régulièrement cette page internet consacrée au projet

→ vous pouvez également suivre nos actualités sur notre compte facebook !

→ nous apparaissons régulièrement dans différents presse : France bleu Normandie, Ouest France, la Manche libre, la Presse de la Manche.

→ le GONm a édité de nouvelles cartes postales et stickers, n’hésitez pas à nous en demander !

→ des panneaux informatifs sont mis en place aux entrées des plages ou aux extrémités des enclos, merci de respecter les consignes !

Nettoyage de plage : merci de ne pas nettoyer les plages où sont présents les gravelots entre avril et août. Pour plus d’information, vous pouvez vous diriger vers les associations dédiées :

→ pour le Calvados : www.rivagepropre.com

→ pour la Manche : www.cpiecotentin.com ou encore www.associationavril.org

Les travaux d’aménagements : sur les plages où le gravelot peut être présent, les travaux d’aménagements (ré-ensablement, consolidation de digue, etc.) doivent obligatoirement être conduits entre le 30 août et le 15 avril. Une dérogation peut être accordée s’il s’avère que l’espèce n’est pas présente, après expertise du GONm.

La circulation des animaux, des personnes et des véhicules : la promenade des chiens sur les plages en été est interdite sur la plupart des plages ! La divagation des chiens empêche les gravelots de nicher (dérangement, prédation…). La circulation des véhicules à moteurs sur l’estran est autorisée uniquement aux cales d’accès à l’eau.

D’une manière générale, il faut éviter de circuler sur le sable sec que ce soit en voiture ou à pied, car c’est là où l’oiseau fait son nid.

Associations et clubs sportifs et de loisir : les pratiques sportives et de loisirs sur les plages doivent être effectuées dans le respect de la sensibilité du gravelot. Le GONm se tient à la disposition de toute personne organisant des évènements pour répondre à ses interrogations.

Ce projet est animé et coordonné par le Groupe ornithologique normand grâce à ses salariés et bénévoles.

La coordination du projet est assurée par Eva Potet, présente au local du GONm, et joignable par téléphone au 02 31 43 52 56, ou par mail à eva.potet@gonm.org.

La réalisation des actions est assurée par des salariés permanents et saisonniers :

Les bilans d’activité annuels du projet sont disponibles en téléchargement :

Nous remercions nos partenaires financiers pour leur soutien :

29/01/2020 14h43

17/07/2019 11h54

Le grand cormoran est une espèce qui comprendrait deux sous-espèces en France :

Le grand cormoran est une espèce qui comprendrait deux sous-espèces en France :

Or, en hiver, ces deux sous-espèces sont indistinguables morphologiquement et nous savons, grâce à nos suivis des oiseaux bagués, que des individus P. c. carbo "littoraux", non tirables, l'ont pourtant été par les gardes de l'ONCFS : la réglementation n'est donc pas respectée par ceux-là même qui doivent la faire respecter !

Il est donc impossible d’appliquer l'arrêté dans le cadre de la loi. Ceci est d'autant plus dommageable que cette sous-espèce P. c. carbo "littorale" est en déclin !

Par ailleurs, contrairement aux allégations délirantes énoncées çà et là : un grand cormoran ne mange pas son propre poids (2 à 3,7 kg) par jour, et encore moins 4 fois son propre poids ! Suite aux études scientifiques que nous avons menées, nous avons pu déterminer que les grands cormorans mangent environ 350 grammes de nourriture par jour.

Jamais, les pêcheurs et les pisciculteurs n'ont démontré, comme le demande pourtant la loi, de démontrer la réalité économique des pertes subies. Multiplier une consommation surestimée, par un nombre d'oiseaux pifométrique sur une durée rallongée ne leur a toujours pas permis de donner un pourcentage de pertes en terme de valeur économique.

Il faut donc cesser de tuer ces oiseaux pour satisfaire un lobby dont les revendications ne reposent sur aucun fait scientifique.

Nous vous invitons donc à répondre défavorablement à ce projet d’arrêté afin d’empêcher la mise en place de cette nouvelle dérogation.

Vous pouvez vous rendre sur la page, en lien ci-après, de la consultation publique pour déposer votre avis : Projet d’arrêté fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022

Voici des arguments issus de l'article sur le site de la LPO, à utiliser dans vos commentaires. Merci pour votre mobilisation avant le 31 juillet et n’hésitez-pas à inviter vos proches à faire de même !

- Le quota de 150 000 oiseaux à tuer sur 3 ans est disproportionné et représente la moitié de la population hivernante en France

- L’État ne démontre pas que les tirs soient efficaces et diminuent l’impact des grands cormorans tant sur les plans économique qu’écologique si tant est que des dégâts soient prouvés;

- Sur les eaux libres, le prélèvement proposé dépasse 21 000 cormorans en 3 ans alors que l’espèce s’alimente essentiellement de proies abondantes tels les cyprinidés voire des espèces exotiques (poissons-chats, Perche-soleil). Le motif de la prédation de poissons protégés doit donc être écarté ;

- Les menaces pesant sur les poissons protégés reposent principalement sur d’autres facteurs tels que la qualité de l’eau, la présence de barrages voire la prédation par des espèces exotiques comme le Silure.

- La réglementation impose de rechercher des solutions alternatives notamment des mesures de prévention (effarouchements, filets protecteurs…) et d’envisager le tir qu’en dernière solution quand celles-ci n’ont pas donné satisfaction.

- Pour les départements côtiers de la Manche et d’une partie de l’Atlantique, la régulation par tir des grands cormorans porte sur la sous-espèce Phalacrocorax carbo Sinensis (dite continentale). Elle va pourtant inclure de fait (car la distinction entre les deux sous-espèces est très difficile), la sous-espèce carbo (dite maritime) et nicheuse de Bretagne et des Pays de la Loire qui, elle, est intégralement protégée et en diminution.

10/07/2019 11h02

Il est important de se mobiliser dès à présent, et avant le 25 juillet, sur 3 projets d’arrêtés en consultation publique concernant la chasse du courlis cendré, de la tourterelle des bois et le moratoire sur la barge à queue noire.

Nous reprenons ci-dessous, entre guillemets, les éléments produits par la LPO (que vous trouverez sur cette page : https://www.lpo.fr/actualites/consultation-publique-des-especes-menacees-toujours-chassees) pour vous aider dans cette mobilisation en ligne :

Informations générales :

Le Ministère de la transition écologique et solidaire veut autoriser la chasse de 30 000 Tourterelle des bois, de 6 000 Courlis cendré pour la saison 2019-2020 en France métropolitaine. En revanche et heureusement il prévoit de suspendre la chasse de la Barge à queue noire mais pour un an seulement !

Pour la Tourterelle des bois et le Courlis cendré, nous vous invitons à donner un avis défavorable.

Pour la Barge à queue noire, nous vous invitons à donner un avis favorable au moratoire sur la chasse de la barge à queue noire en demandant que sa durée soit portée à trois ans, au lieu d’une seule année.

Vous trouverez pour chaque espèce le lien vers la consultation, ainsi que des éléments de compréhension et de réponse dont vous pourrez vous inspirer. Chaque témoignage doit être personnel. La consultation se termine le 25 juillet.

Merci pour votre mobilisation !

Voici les liens sur le site du ministère de l’écologie pour déposer vos observations :

Barge à queue noire - Limosa limosa (Jean-Jacques Boujot)

https://www.flickr.com/photos/jean-jacquesboujot/5618977447

En raison du déclin prononcé de la sous-espèce continentale de Barge à queue noire (Limosa limosa), l’ensemble des pays de la voie de migration se sont engagés dans le plan international d’action de l'AEWA, reconduit en décembre 2018 pour une période de 10 ans, à ne plus ni chasser la sous-espèce continentale, ni la sous-espèce islandaise (L. l. islandica) de Barge à queue noire. Le Comité d’expert, dans son avis, donne une possibilité aux chasseurs de prélever 300 individus de la sous-espèce islandaise en limitant la période d’ouverture de la chasse à novembre décembre pour minimiser le risque de prélever des individus de la sous-espèce continentale. Le ministère, selon ses obligations internationales, a préféré renouveler d’un an le moratoire sur la chasse de l’espèce juste pour avoir le temps de renégocier son engagement à l’international. Ceci n’est pas assez : le moratoire doit être reconduit sur une durée minimale de 3 ans. Les dernières saisons de reproduction de la Barge à queue noire en Islande ne sont pas rassurantes pour la population qui pourrait suivre le déclin de la population continentale. Les pressions et menaces que connaissent les limicoles prairiaux en Europe commencent à sévir également en Islande. Cette population qui a fortement progressé en profitant du changement climatique ne semble plus dans la même dynamique.

C’est donc un quota ZERO sur 3 ans (et non 1 an) qu’il faut instaurer pour ne pas nuire à la conservation de l’espèce.

Dites « OUI MAIS 3 ANS » au projet d’arrêté suspendant la chasse de la Barge à queue noire pour une seule année.

En raison du déclin prononcé de sa population (-43% depuis 1980 en Europe, -68% depuis 2001 en France), l’espèce est aussi classée dans la catégorie « Vulnérable » de la liste des espèces menacées de disparition de l’UICN en Europe. Le plan d’action international pour la conservation de la population européenne de Courlis cendré demande à la France depuis 2015 de mettre en place une gestion adaptative des prélèvements de cette espèce menacée. A défaut, le plan international recommande à la France d’appliquer un moratoire total sur la chasse du Courlis cendré. Le comité d'experts, dans son avis, préconise un arrêt de la chasse de cette espèce menacée d’autant que qu’il n’y aucune donnée qui permette d’apprécier l’origine et l’âge des individus prélevés, ains que sur les tableaux de prélèvements annuels du courlis (obligatoires pour tous les limicoles chassés sur le domaine public maritime). Les chasseurs ont refusé de faire remonter les informations depuis 2015 sur les données indispensables à l’étude de la soutenabilité des prélèvements sur la population. Le gouvernement leur donne cette année encore raison. Le Courlis cendré est un limicole très sensible à la chasse (espèce longévive à maturité sexuelle tardive et faible fécondité). La France est ainsi le dernier pays d’Europe a encore chasser cette espèce. Les efforts des pays européens d’où sont originaires une partie de nos hivernants (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie et Pologne) pour tenter de redresser le succès reproducteur de leurs populations, altéré par la destruction/dégradation de leurs habitats, ne peuvent être ainsi piétinés : l’espèce se porte mal en Europe, nous ne pouvons continuer de chasser le Courlis cendré !

C’est donc un quota ZERO et non 6 000 oiseaux qu’il faut instaurer pour ne pas nuire à la conservation de l’espèce et le projet d’arrêté soumis à consultation ignore totalement les recommandations du comité d’experts.

Dites non au projet d'arrêté autorisant la chasse de 6 000 Courlis cendrés et exiger la suspension totale de sa chasse (quota= 0) sur tout le territoire.

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (Philippe Garcelon)

https://www.flickr.com/photos/philgar/7188797383/

En raison du déclin prononcé de sa population (-80% despuis 1980 en Europe, -48% depuis 2001 en France), l’espèce est classée dans la catégorie « Vulnérable » de la liste des espèces menacées de disparition de l’UICN. Le plan d’action international de l’espèce 2018-2028, démontre clairement que les prélèvements sur l’Ouest de l’Europe sont non soutenables pour la population qui doit, en plus de la destruction/dégradation de son habitat (bocage…), supporter un prélèvement de près d’1,1 million d’individus en Espagne, France, Portugal et Italie. Le CEGA a, compte tenu des paramètres démographiques de la population, préconisé dans son avis au ministère la mise en place d’un moratoire temporaire des prélèvements de cette espèce (suspension de sa chasse).

C’est donc un quota ZERO et non 30 000 oiseaux qu’il faut instaurer pour tenter de sauver l’espèce et le projet d’arrêté soumis à consultation ignore totalement l’avertissement/l’exhortation du comité d’experts.

Dites non au projet d’arrêté autorisant la chasse de 30 000 Tourterelles des bois et exiger la suspension totale de sa chasse (quota= 0).

Il est urgent de se mobiliser face à la poussée des chasseurs !

Merci à vous !

04/03/2019 15h15

L’arrêté préfectoral (pour lequel nous avions sollicité votre soutien) vient d’être pris : c’est une victoire du GONm et des protecteurs de la nature !

L’arrêté préfectoral (pour lequel nous avions sollicité votre soutien) vient d’être pris : c’est une victoire du GONm et des protecteurs de la nature !

Lors de son passage en Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation "nature", un avis favorable a été donné avec un petit compromis.

Ce compromis laisse ouverte la possibilité éventuelle d’un accès printanier à l’Île du Large. L’arrêté de protection de biotope est pris et si le débarquement est autorisé du 1er avril au 31 juillet sur l'Île du Large, ce sera de manière exceptionnelle pour des travaux de réparation ou de restauration - et encore faut-il que les organismes concernés puissent prouver que ces travaux ne peuvent pas être effectués à une autre période ; si ceux-ci ont lieu entre le 1er et le 31 juillet, il faudra impérativement une évaluation d’incidence et une autorisation préfectorale préalable.

Preuve que cet arrêté nous est favorable est qu'il a été approuvé en commission par le GONm, le GMN, Manche-Nature et la Fédération de la pêche. Par contre, les représentants des agriculteurs et des chasseurs ont voté contre pour soutenir les "amis" de l’île du Large.

Sans cet arrêté, une occupation permanente du site par les saccageurs de de l’île du Large était prévisible et il n’y avait pas d’arrêté pour la réserve du GONm sur l’île de Terre.

Ce sont donc plusieurs années d’actions continues et tenaces qui commencent à se concrétiser et il faut se féliciter du combat mené par le GONm et ses adhérents ! En tout cas, et plus que jamais, la veille va continuer !

Gérard Debout

Président du GONm

Conservateur de la Réserve Bernard Braillon, Île de Terre de Saint-Marcouf

Un problème toutefois : l’article paru dans Ouest-France qui ne fait état que de l’avis de l’association des "amis" de l’île du Large ; le journaliste ne nous a pas contactés et la présentation est totalement biaisée et malhonnête : le degré zéro du journalisme d’information !

Toutes les discussions sur Saint-Marcouf sur le forum du GONm : http://forum.gonm.org/search.php?keywords=saint-marcouf

Article officiel de la DREAL (publié le 22 mars 2019) :

La DREAL Normandie a organisé, du 08 octobre au 30 novembre 2018 inclus, une consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral portant protection de biotope des îles Saint-Marcouf (50).L’archipel des Îles Saint-Marcouf abrite l’une des colonies d’oiseaux marins nicheurs les plus denses de France et les effectifs de Grand cormoran (jusqu’à 22 % de l’effectif nicheur du littoral français), de Goéland marin (jusqu’à 11 % des nicheurs français) et de Cormoran huppé (jusqu’à 7 % des nicheurs français) lui confèrent une importance nationale indéniable.

Au regard de ces forts enjeux ornithologiques, il est proposé la mise en place d’une mesure de protection réglementaire de ces îles sous la forme d’un arrêté préfectoral de protection de biotope portant sur les deux îles de l’archipel : l’île de Terre et l’île du Large.

La consultation du public relative à ce projet d’arrêté de protection de biotope est désormais close. 1154 avis ont été exprimés dans le cadre de cette consultation.

Télécharger :

- La synthèse des avis exprimés (format pdf - 3 Mo - 22/03/2019)

- Les motifs de la décision (format pdf - 1.8 Mo - 22/03/2019)

- L’arrêté préfectoral portant protection de biotope des îles Saint-Marcouf (50) (format pdf - 874.6 ko - 22/03/2019)

billets précédents - page 2 de 5 - billets suivants